Об институте

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного электрооборудования (НИИВЭ) (до 1968 г. – Гипронисэлектрошахт, с 1968 до 1994 г. ВНИИВЭ) создан в Донецке в 1957 г. и является ведущим в странах СНГ научно-техническим центром, занимающимся исследованием, разработкой, сертификацией, внедрением в производство и эксплуатацию, поставкой и сервисным обслуживанием и ремонтом всего комплекса взрывозащищенного электрооборудования, предназначенного для эксплуатации на предприятиях угольной, нефтяной, газовой, химической, нефтеперерабатывающей и др. отраслей промышленности с потенциально взрывоопасными условиями производства. В комплекс взрывозащищенного оборудования входят:

- высоковольтные комплектные распределительные устройства и коммутационные аппараты на напряжение 10 кВ и ток до 400 А;

- трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции мощностью 100...1600 кВ·А, напряжением 6/0,7 и 6/1,2 кВ;

- серии высоковольтных и низковольтных асинхронных электродвигателей мощностью 0,25...2000 кВт;

- серии низковольтных аппаратов управления и защиты на напряжение 380, 660 и 1140 В и ток до 500 А;

- регулируемые и нерегулируемые электроприводы;

- установки компенсации реактивной мощности;

- комплекты кранового электрооборудования и др.

Для решения задач по созданию всего комплекса взрывозащищенного электрооборудования в институте функционируют следующие научно-исследовательские отделы и подразделения:

- электрических аппаратов;

- трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин;

- автоматизированного электропривода и энергосберегающих устройств;

- взрывобезопасности;

- стандартизации и метрологии;

- интеллектуальной собственности и программного обеспечения;

- административно-хозяйственный;

- материально-технического снабжения;

- опытно-экспериментальное производство.

Специалистами института за полвека его существования была разработана и внедрена в производство широкая номенклатура взрывозащищенного электрооборудования, находящаяся в настоящее время в эксплуатации, угольных шахтах и предприятиях химической, нефтяной и газовой промышленности. Электрооборудование, выпускаемое по разработкам института, экспортировалось в 42 страны мира. Разработки института награждены 70 дипломами и 600 медалями международных выставок.

Творческие коллективы НИИВЭ неоднократно поощрялись высокими государственными премиями, в том числе:

- Государственной премией СССР в области науки и техники за 1975 г. за разработку и освоение производства высоковольтных взрывозащищенных электродвигателей серии ВАО мощностью 200-2000 кВт;

- Премией Совета Министров СССР за 1983 г. за разработку и освоение производства рудничных взрывобезопасных трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- Премией Совета Министров СССР за 1986 г. за разработку комплекса рудничных электрических аппаратов на напряжение 660 В;

- Премией Совета Министров СССР за 1989 г. за участие в разработке тяжелых проходческих комбайнов в части электрооборудования;

- Государственной премией Украины в области науки и техники за 2001 г. за создание и внедрение в производство серии отечественных взрывозащищенных асинхронных электродвигателей мощностью 2,2-400 кВт;

- Государственной премией Украины в области науки и техники за 2010 г. за создание и внедрение комплекса оборудования для питания, управления и защиты технологических систем горных производств.

Лауреатами этих престижных премий стали 41 сотрудников НИИВЭ.

Коллектив института известен своими разработками далеко за пределами СНГ. В 1995-96 гг. за достижения в области разработки и производства взрывозащищенного электрооборудования и за высокий уровень и качество разработок институту были присуждены Международным испытательным комитетом (г. Мадрид, Испания и г. Мехико, Мексика) международные награды:

- Золотая медаль Арка Европы;

- Международная Бриллиантовая звезда;

- Знак международного качества.

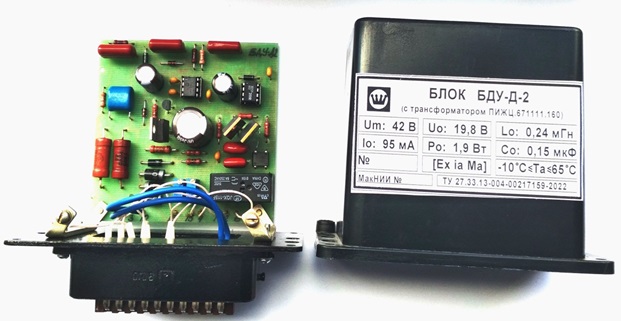

Комплексный научно-исследовательский отдел электрических аппаратов является одним из ведущих научно-исследовательских отделов ГБУ «НИИВЭ».

В настоящее время отдел занимается разработкой устройств защиты, управления и мониторинга нового технического уровня с расширенными функциональными возможностями для взрывозащищенных коммутационных аппаратов и трансформаторных подстанций; изготовлением и испытанием опытных образцов указанных устройств:

- разработана конструкторская документация на устройства защиты от токов утечки в цепях напряжением 36/42 В;

- разработана конструкторская документация на устройства дистанционного управления.

При разработке новых устройств защиты и управления соблюдается принцип взаимозаменяемости блоков в корпусах ранее применяемых устройств защиты и управления.

В отделе электрических аппаратов разрабатывается взрывозащищенный источник питания мощностью 6 кВ•А на сочетание напряжений 660-380/133-230 и 1140-660/133-230 В с использованием устройства токовой защиты от аварийных режимов и устройства защиты от токов утечки в цепях напряжением 127/220 В на новой элементной базе.

Освоение серийного производства указанных устройств на ОЭП ГБУ «НИИВЭ» позволит полностью обеспечить их потребность как заводов-изготовителей взрывозащищенных коммутационных аппаратов и трансформаторных подстанций, так и предприятий угольной промышленности ДНР.

В 2022 г. была выполнена научно-техническая работа на тему «Разработка системы селективного отключения поврежденного ответвления».

Цель работы: разработать схемно-технические решения устройства контроля сопротивления изоляции в ответвлениях участковой сети и провести проверку работоспособности устройства.

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения безопасности эксплуатации шахтных распределительных сетей путем существенного улучшения параметров средств защиты от аварийных режимов работы и требований к выполнению специфического взрывозащищенного электрооборудования. Решение проблемы защиты кабелей при повреждении оболочки позволит выполнить требования п. 417 Правил безопасности в угольных шахтах Российской Федерации.

Данная работа являлась разделом НИР на тему «Провести исследования и разработать новую систему участкового электроснабжения селективным отключением поврежденного ответвления», головным исполнителем которой являлся МАКНИИ.

В ходе выполнения работы был выполнен анализ потребителей электроэнергии, схем электроснабжения основных установок шахты, способов питания подземных электроприемников, особенностей электроснабжения тупиковых выработок, электроснабжения подземных транспортных средств, коммутационных аппаратов и выполняемых ими функций, а также видов селективной защиты от утечек тока на землю в шахтных низковольтных распределительных сетях, основных видов повреждения кабелей в угольных шахтах. Были проведены исследования защитных свойств экранов шахтных кабелей и способов повышения их защищенности. Выполнен анализ технических решений селективного защитного отключения в участковых сетях напряжением до 1200 В при утечках тока на землю.

Проведены исследования переходных процессов в низковольтной распределительной сети с 2-х экранными кабелями при утечках тока на землю.

В результате выполнения работы разработан макет устройства защитного отключения, которое служит для встраивания в рудничные коммутационные аппараты управления и защиты. На базе макета будет разработан взрывозащищенный магнитный пускатель с селективным отключением поврежденного ответвления.

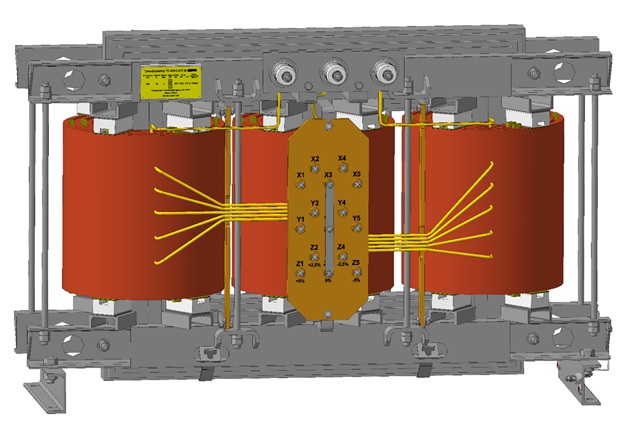

Комплексный научно-исследовательский отдел трансформаторов и трансформаторных подстанций является одним из ведущих научно-исследовательских отделов ГБУ «НИИВЭ».

В последнее время отдел занимается разработкой серии сухих общепромышленных трансформаторов мощностью 40, 63, 100, 160, 250, 400 и 630 кВ•А с естественным воздушным охлаждением при открытом исполнении.

До недавнего времени в электрических сетях использовались в основном силовые масляные трансформаторы, что было обусловлено их относительно невысокой стоимостью. Однако они обладают такими недостатками, как пожароопасность и экологическая опасность утечки масла. Также существует необходимость постоянно контролировать уровень и качество трансформаторного масла. Все вышеуказанное усложняет их эксплуатацию и не позволяет применять их на объектах, расположенных максимально близко к потребителям.

Несмотря на то, что сухие трансформаторы дороже масляных, тем не менее, они обладают лучшими потребительскими свойствами, такими как: повышенная надежность, безопасность, и что особенно важно, более низкие эксплуатационные расходы, которые окупают его более высокую закупочную цену. Сухие трансформаторы можно устанавливать в непосредственной близости от потребителей.

Организация производства сухих общепромышленных трансформаторов на ГУП ДНР «Донецкий энергозавод» позволит пополнить и обновить парк силовых общепромышленных распределительных трансформаторов для различных отраслей промышленности, торговли и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

Научно-исследовательский отдел автоматизированного электропривода и энергосберегающих устройств является одним из ведущих научно-исследовательских отделов ГБУ «НИИВЭ».

В настоящее время отдел занимается разработкой частотно-регулируемых электроприводов для энергоемких потребителей угольных шахт, что обусловлено сложностью применения частотно-регулируемых преобразователей частоты в условиях тепловых, климатических и механических нагрузок, имеющих место на отечественных горных предприятиях и требованиями изготовления преобразователей на элементной базе, выпускаемой отечественной промышленностью:

- разработана конструкторская документация на устройство управления двухдвигательным частотно-регулируемым электроприводом магистрального ленточного конвейера с воздушным охлаждением;

- разработана конструкторская документация на частотно-регулируемый электропривод встроенной системы подачи очистного комбайна по трехуровневой топологии, работающий по схеме «ведущий-ведомый» с управлением по интерфейсу RS485;

- разработана конструкторская документация на частотно-регулируемый электропривод вынесенной системы подачи очистного комбайна, представляющий собой специальный взрывозащищенный трехфазный короткозамкнутый электродвигатель, совмещенный с частотным преобразователем, с водяным охлаждением.

С целью создания высокоэффективных тяговых электрических приводов переменного тока, состоящих из тяговых двигателей переменного тока и силовых преобразователей-инверторов с IGBT-силовыми ключами, разработана конструкторская документация на систему электропривода переменного тока для управления 4-мя асинхронными тяговыми электродвигателями для модернизированного трамвая на базе узлов Татра Т-3.

Научно-исследовательский отдел взрывобезопасности является одним из ведущих научно-исследовательских отделов ГБУ «НИИВЭ».

В настоящее время отдел начинает заниматься разработкой изоляторов на напряжение 3300 В для взрывозащищенного электрооборудования на базе современных электроизоляционных материалов.

Актуальность работы обусловлена необходимостью в переводе взрывозащищенного рудничного электрооборудования на напряжение 3300 В в связи с увеличением энерговооруженности электрооборудования, а также необходимостью замещения импортного электрооборудования и его комплектующих изделий отечественными аналогами. Планируется разработка проходных и опорных взрывозащищенных изоляторов на базе современных отечественных электроизоляционных материалов.

Перелистывая пожелтевшие от времени подшивки газет середины 40-х начала 50-х годов прошлого века, не перестаешь удивляться обилию заголовков, сообщающих читателям о пуске новых или в рекордные сроки восстановленных разрушенных в годы фашистской оккупации угольных шахт, заводов, предприятий энергетики. Особенно интенсивно шло возрождение Донецкого бассейна, что являлось важнейшей народно-хозяйственной задачей. Так, уже в 1945 году были введены в эксплуатацию – завод по восстановлению шахтных подъемных машин (ныне Донецкий энергозавод) и шахта «Гигант» (ныне шахта имени Е. Абакумова); в 1951 году после восстановления и реконструкции вступил в строй завод «Укрцинк» в г. Константиновке; в 1953 году первый кокс дал Ясиновский коксохимзавод в г. Макеевке; в 1954 году введены в действие шахты «Мушкетовская-вертикальная» и «Октябрьская»... И этот хронологический список можно продолжать и продолжать.

Столь стремительное развитие угольной, химической, газо- и нефтеперерабатывающей, а также ряда других отраслей промышленности, естественно, вызвало потребность в электрооборудовании специального исполнения. Между тем его производство еще значительно отставало от потребностей развития, особенно угольной промышленности. Эксплуатируемое электрооборудование не отвечало в должной мере требованиям безопасности, не имело надежных защитных устройств, обладало невысокими технико-экономическими показателями. Разбросанные по стране многочисленные конструкторские бюро и лаборатории предприятий, к сожалению, не обеспечивали своевременной разработки нового более надежного шахтного электрооборудования. В стране не было единого центра по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области рудничного взрывобезопасного электрооборудования, а также по разработке Правил его изготовления и методов испытаний. Временные нормы, утвержденные еще в 1939 году, безнадежно устарели и нуждались в коренной переработке. Отсутствие координирующего технического центра привело не только к весьма низкому качеству выпускаемого взрывобезопасного электрооборудования но и, как следствие этого, к повсеместному росту аварий, нарушений техники безопасности и охраны труда.

Состояние дел по обеспечению отечественной промышленности специальным электрооборудованием было детально изучено правительством, в результате чего появилось Постановление Совета Министров СССР от 11 декабря 1956 г. №1580 «О мероприятиях по увеличению производства электрооборудования для угольной промышленности», которое предусматривало укрепление и развитие предприятий, выпускающих электрооборудование для угольных шахт, а также создание в г. Сталино (с 1961 года г. Донецк) института по исследованию и разработке такого электрооборудования.

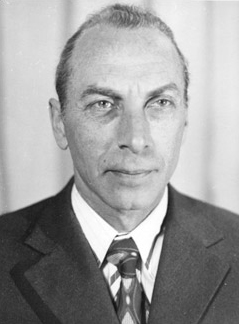

Организация и создание нового НИИ были поручены крупному специалисту, начальнику Управления энергомеханической службы Минуглепрома УССР, лауреату Государственной премии СССР Валентину Алексеевичу Хорунжему. Богатый производственный опыт, глубокое знание проблем угольной отрасли в совокупности с прекрасными организаторскими способностями позволили ему блестяще справиться с поставленной перед ним сложнейшей задачей.

Валентин Алексеевич Хорунжий родился 5 января 1906 года на станции Пологи Александровского уезда (ныне Запорожской области) в семье железнодорожника.

В.А. Хорунжий

В.А. Хорунжий

В двенадцатилетнем возрасте мальчик лишился родителей, которые умерли от тифа. Став беспризорником, он начал скитаться по стране, побывав в Севастополе, Батуми, Баку. Затем был определен в детский дом г. Славянска Сталинской (ныне Донецкой) области.

После окончания школы поступил и в 1930 году окончил Сталинский индустриальный институт (ныне ДонНТУ), где получил специальность горного инженера-электромеханика. После окончания вуза работал по специальности в Средней Азии, на шахтах Макеевки и Горловки, главным механиком треста «Артемуголь», механиком шахты «Журинка» в Кузбассе, руководителем группы механиков комбината «Молотовуголь», заместителем главного механика Наркомата угольной промышленности СССР.

В 1943 году его направляют в освобожденный от врагов Донбасс, где он становится главным механиком комбината «Сталинуголь», а с образованием Минуглепрома УССР – главным механиком республиканского Министерства.

В 1944 году за разработку и реализацию эффективных инженерных решений при восстановлении угольных шахт Донбасса В.А. Хорунжий был удостоен высокого звания лауреата Государственной премии СССР.

В.А. Хорунжий (второй слева)

В.А. Хорунжий (второй слева)

С 1957 по 1968 год В.А. Хорунжий возглавлял институт «Гипронисэлектрошахт» (с 1994 года НИИВЭ). Под его непосредственным руководством росли корпуса нового крупнейшего научно-исследовательского центра, формировался штат, возводились жилые дома для сотрудников, создавались новейшие образцы взрывозащищенного электрооборудования.

В 1968 году после очередного инфаркта В.А. Хорунжего не стало. Но до сих пор память об этом человеке живет в сердцах многих сотрудников созданного им института. Ежегодно в ноябре они едут на Мушкетовское кладбище и кладут цветы к установленному на могиле памятнику, на котором сделана надпись: «Валентину Алексеевичу Хорунжему – Инженеру и Человеку».

Первое здание

Первое зданиепо пр. Б. Хмельницкого

В апреле 1957 года было разработано и утверждено Положение о Государственном институте по проектированию и исследованию взрывобезопасного электрооборудования для угольных шахт, составлена и утверждена смета расходов на его создание и развитие.

Практическая деятельность «Гипронисэлектрошахта» (так институт назывался до 1968 г.) началась 3 июня 1957 года в предоставленном Минуглепромом УССР четырехэтажном корпусе Института повышения квалификации по пр. Б. Хмельницкого, 32. Коллектив из 88 набранных специалистов активно участвовал в подготовке предложений по проектированию экспериментально-лабораторной и производственной базы и их техническому оснащению, а также в доработке проектного задания на строительство институтского комплекса, разрабатываемого харьковским «Укргипроэнергопромом».

Генеральный план

Генеральный планинститутского комплекса

Первым штатным расписанием предусматривалось создание и частичное укомплектование административно-управленческого аппарата и отделов – технического, конструкторского, электропривода, взрывобезопасных аппаратов.

Под новостройку был отведен земельный участок на территории Калининского района площадью 12,25 га. Началась подготовка строительства, которое осложнялось отсутствием коммуникаций и подъездных путей.

Геодезические работы

Геодезические работы

Активно расширяя научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, институт пополнял свой штат как опытными специалистами, пришедшими с предприятий, главным образом, электротехнической, угольной, химической промышленности, так и молодыми выпускниками вузов и техникумов. Такое гармоничное сочетание знаний и жизненного опыта с юношеским энтузиазмом давало весьма позитивные результаты. Именно в этот период была начата разработка серии взрывобезопасных асинхронных двигателей ВАО на базе единой всесоюзной серии АО2 общепромышленного исполнения, завершены исследования отечественных и зарубежных рудничных взрывобезопасных трансформаторных подстанций, коммутационных аппаратов, низковольтных двигателей, в том числе для привода угледобывающих комбайнов, пускорегулирующей аппаратуры и средств автоматики для подземных лебедок, водоотливных установок, магнитных пускателей.

Группа сотрудников НИИВЭ

Группа сотрудников НИИВЭ

Развернулись научные исследования двигателей с водяным охлаждением и режимов работы электроприводов угольных комбайнов, систем дистанционного и автоматического управления шахтными подъемными машинами, разработаны нормы новой барьерной взрывозащиты электрооборудования, более совершенной и надежной по сравнению с существовавшей.

В 1959-1960 годах ряд наиболее актуальных разработок новорожденного института получили путевку в жизнь. А за двигатель серии АСВ, который в 1961 году демонстрировался на ВДНХ СССР, его создатели были отмечены одной Золотой, двумя Серебряными и двумя Бронзовыми медалями главной выставки страны. Это были самые первые награды института.

Структура института в начальный период имеет функционально-отраслевой характер. В течение первого десятилетия в «Гипронисэлектрошахте» были созданы следующие подразделения:

- технический отдел (с июня 1957 г.)

- отдел взрывобезопасности (с января 1958 г.)

- отдел электрических машин (с сентября 1957 г.)

- отдел электропривода (с октября 1957 г.)

- конструкторский отдел (с октября 1957 г.)

- отдел низковольтных аппаратов (с октября 1960 г.)

- отдел высоковольтных аппаратов (с 1963 г.)

- отдел трансформаторов и подстанций (с 1960 г.)

- отдел аппаратуры и средств автоматики (с 1961 г.)

- технологический отдел (с января 1959 г.)

- отдел электроизоляции (с 1965 г.)

- отдел стандартизации и нормализации (с ноября 1961 г.)

- отдел перспективного развития отрасли и технико-экономических исследований (с 1961 г.)

- отдел надежности (с 1964 г.)

- научно-техническая библиотека (с 1957 г.)

- отдел научно-технической информации (с 1961 г.)

- лаборатория акустики (с 1961 г.)

- лаборатория контрольно-измерительных приборов (с 1960 г.)

- экспериментальная макетная мастерская (с 1957 г.)

- опытно-экспериментальный завод (с 1963 г.)

С.М. Гофман

С.М. Гофман

Этот отдел был создан 6 июня 1957 г. для организации других подразделений института, которые впоследствии выделились в самостоятельные лаборатории и отделы. Его возглавил С.М. Гофман, а первыми сотрудниками стали Д.П. Маляренко, В.С. Чапек, В.А. Дубинин, Е.И. Недосекова и А.А. Романенко.

По мере развития отраслевых отделов в составе технического отдела были созданы группы по контролю над выполнением другими подразделениями тематического плана, группа патентной работы и лаборатории электронно-вычислительной техники.

В дальнейшем отдел возглавляли Л.А. Гуляева, Е.П. Бабкин, Г.И. Мельник, а с образованием отдела патентных исследований и вычислительного центра института (1973 г.), научно-технический отдел был реорганизован в отдел координации НИОКР, который в 1976 г. возглавил А.И. Сенченко. Спустя 10 лет этот отдел был упразднен, а его функции переданы плановому отделу.

В обязанности коллектива техотдела входили:

- разработка основных технических направлений по созданию взрывозащищенного электрооборудования;

- составление и утверждение тематических отраслевых годовых и перспективных планов, контроль над их выполнением;

- подготовка и проведение научно-технических совещаний;

- организация технической учебы;

- контроль за изобретательской и рационализаторской деятельностью;

- организация службы патентной чистоты и постановка лицензионной работы;

- организация и контроль охраны труда и техники безопасности;

- широкое внедрение математических методов научных исследований и введение автоматизации всех расчетных работ, а также курирование ряда других направлений.

Отдел был создан в начале 1958 г. Его организатором и первым руководителем стал лауреат Государственной премии СССР Ю.М. Рибас. В задачи отдела входили: разработка и создание новых средств защиты от взрыва и коротких замыканий; обеспечение искробезопасности электрооборудования; классификация взрывоопасных смесей, исследование свойств изоляционных материалов, которые используются во взрывозащищенном электрооборудовании; разработка новых Правил изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) взамен устаревших, существовавших до 1939 г.

Камера испытаний

Камера испытанийвзрывозащищенного оборудования

Первыми сотрудниками отдела стали Е.А. Ширяева, Л.А. Коринева, В.А. Семененко, Т.А. Понизко, О.П. Юрченко и Г.Ф. Огородников. Отдел состоял из лабораторий взрывозащиты, электрозащиты и электроизоляции. А в 1960 г. была организована еще и лаборатория госконтрольных испытаний электрооборудования на взрывозащищенность. Первое свидетельство на серийное производство светильников ВЗГ-60 было выдано 5 ноября 1959 г.

Спустя год после создания отдела была подготовлена первая редакция ПИВЭ, которые с 1963 г. стали основным официальным документом для всех организаций страны, занимающихся разработкой взрывозащищенного электрооборудования.

Камера испытаний

Камера испытанийвзрывозащищенного оборудования

Отдел постоянно оказывал техническую помощь другим подразделениям института в разработке нового взрывозащищенного электрооборудования. По его рекомендациям в ряде организаций Минхимпрома СССР (ГИАП, ГИПХ, Харьковском и Дзержинском филиалах ОКБА и др.) разработано новое взрывозащищенное электрооборудование: газоанализаторы, ФАГ-1, ИГФ-2М, ТП-1120, электропогрузчики ЭПВ-1, светильник ВЗГ-100 и другое – всего более ста наименований.

В структуру отдела, в котором работало более 100 сотрудников, входили 7 лабораторий: госконтрольных испытаний; взрывозащиты, электрозащиты; электроизоляционной защиты; искрозащиты; исследования газо-паро-воздушных смесей и взрывозащищенного осветительного электрооборудования. В мае 1962 г. после безвременной кончины Ю.М. Рибаса отдел возглавил Н.Ф. Шевченко, однако через несколько месяцев, в связи с переходом Шевченко на должность заместителя директора института по научной работе – М.В. Хорунжий.

Количество всевозможных образцов электрооборудования, поступающего в отдел на освидетельствование, из года в год увеличивалось. Так, если в 1960 г. поступило 137 изделий и выдано 11 свидетельств на право их серийного изготовления, то спустя 7 лет было дано заключение более чем на 1200 изделий и выдано около 300 свидетельств на взрывозащищенность.

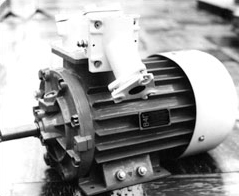

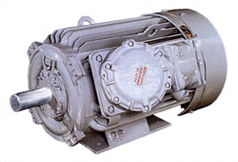

Взрывозащищенные двигатели ВАО

Взрывозащищенные двигатели ВАОнизкого напряжения

Отдел был создан в сентябре 1957 г. под руководством лауреата Государственной премии СССР А.Ф. Панкратьева. В его структуру вошли лаборатории нагрева и охлаждения, электромагнитных исследований, надежности электрических машин и проектный сектор. В числе первых сотрудников отдела были А.А. Зак, Г.В. Нечепаев, Н.П. Бачурхин, В.А. Вайсенгольц, Р.Г. Голубев, Б.Е. Теплицкий, В.А. Репин, Е.Б. Ковалев, В.К. Коробов, В.А. Лейтман, Ю.И. Дмитренко, М.А. Чертков, М.Д. Соловьев, З.А. Фарих, В.Н. Зиберов.

Перед сотрудниками отдела были поставлены следующие задачи: постепенно унифицировать парк взрывобезопасных рудничных асинхронных двигателей и повысить их надежность; расширить ассортимент их конструктивных исполнений; разработать двигатели для угольных комбайнов и высоковольтные двигатели.

Первые лаборатории электрических машин были одновременно оборудованы в двух местах: в здании института на пр. Б. Хмельницкого, 32 и в неиспользованном помещении отдела электрооборудования МакНИИ. Там проводились исследования существующих конструкций взрывобезопасных двигателей для угольных комбайнов и запорной арматуры.

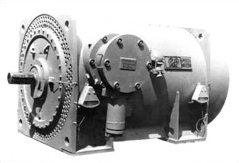

Взрывозащищенные двигатели ВАО

Взрывозащищенные двигатели ВАОвысокого напряжения

К важнейшим разработкам отдела первого периода становления института относятся двигатели единой серии ВАО мощностью от 0,27 до 1000 кВт, внедренные в производство на трех заводах – Тираспольском «Электромаше», Новокаховском электромашзаводе и Кемеровском «Кузбассэлектромоторе» и в 1961 г. удостоенные Золотой медали ВДНХ СССР.

С 1965 г. Первомайский электромеханический завод начал выпуск разработанного специалистами отдела двигатель ЭКВ (ряд типоразмеров) с водяным охлаждением для привода угольных комбайнов. В том же году эти двигатели были отмечены дипломом ІІ-й степени и Серебряной медалью ВДНХ СССР.

Был создан в октябре 1957 г. под руководством кандидата технических наук М.Н. Василевского в составе трех лабораторий: электропривода шахтных подъемных машин (Е.С. Траубе), станций управления и схем (К.Г. Вейсберг) и высоковольтных аппаратов (А.М. Убийко). Последняя лаборатория, спустя шесть лет, была реорганизована в самостоятельный отдел.

М.Н. Василевский

М.Н. Василевский

В числе первых сотрудников созданного отдела были В.А. Евдокимов, В.П. Панасюк, А.Г. Землянухин, М.И. Столбун, Е.А. Хатулев, А.В. Староверов, Б.Л. Коринев, О.В. Леонов, Е.А. Щукина и другие.

Коллектив отдела занимался исследованием режимов работы электроприводов шахтных машин и механизмов, разработкой эксплуатационно-технических требований к вновь разрабатываемым приводам, изучением действующего на шахтах взрывобезопасного электрооборудования, исследованием и испытанием высоковольтных аппаратов.

Уже через год под руководством Е.С. Траубе был разработан проект «Стандарта уровней напряжений для угольной промышленности стран-участниц СЭВ», а в последующем доработан и утвержден.

За первые десять лет своего существования сотрудники отдела выполнили большой объем работ по совершенствованию и автоматизации асинхронного электропривода шахтных подъемных машин, результатом которых явилось построение новых унифицированных схем автоматизации шахтных подъемных установок и разработка отдельных аппаратов для их автоматизации.

В отделе проводились работы по созданию электрогидравлических и электропневматических регуляторов давления для управления тормозами шахтных подъемных машин. Отдел занимался также исследованием импортных струговых установок, на основании чего был разработан (совместно с отделом низковольтных аппаратов) комплект электрооборудования струговой установки УСБ-2 на напряжение 660 В.

Так мы начинали

Так мы начинали

Совместно с конструкторским отделом института были разработаны взрывобезопасные жидкостные реостаты ВЖР-250, ВЖР-350 и жидкостные реостаты в нормальном исполнении – ЖРН-500 и ЖРН-1000, которые использовались на проходческих подъемных машинах.

Проводились работы по созданию электрогидравлических и электропневматических регуляторов давления для управления тормозами шахтных подъемных машин.

Совместно с Ясиноватским машзаводом проведена серьезная работа по созданию взрывобезопасного комплекта электрооборудования для проходческих комбайнов ШБМ-2 и ШБМ-3. Были выполнены работы по созданию ряда магнитоупругих датчиков МДВ и на их базе – аппаратуры весовой дозировки для автоматизации загрузочных устройств скиповых подъемов, канатных дорог и многое, многое другое.

В 1964 г. в связи с уходом М.Н. Василевского начальником отдела был назначен И.Ф. Сторожев.

За первые десять лет своего существования сотрудники отдела выполнили большой объем работ по совершенствованию и автоматизации асинхронного электропривода шахтных подъемных машин, результатом которых явилось построение новых унифицированных схем автоматизации шахтных подъемных установок и разработка отдельных аппаратов для их автоматизации (Е.С. Траубе, К.Г. Вейсберг).

С 1966 г. начат целый ряд комплексных работ совместно с ведущими институтами страны: ВНИИЭлектропривод (г. Москва) – по созданию взрывозащищенных комплектов аппаратуры управления на базе тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ); Донгипроуглемашем – по созданию взрывозащищенного электропривода для типажных конвейеров; филиалом Гипроуглемаша (г. Караганда) – по разработке взрывозащищенных электроприводов для самоходных вагонов и др.

Создан в конце 1957 г. во главе с А.И. Ароновичем. В первые годы своего существования коллектив отдела занимался проектированием и оснащением лабораторий и других отделов института необходимым испытательным оборудованием, в том числе и уникальным. В дальнейшем этот отдел возглавляли: З.С. Борисевич, О.А. Хребтов, Б.С. Гнилицкий, Н.М. Плахотный. В отдел пришли такие специалисты как П.П. Бацылев, А.В. Борисов, Л.С. Гольдин, Ф.К. Зинзивер, Е.Г. Зиньковский, Г.Л. Коржев, В.Н. Станишевский, С.Г. Высотский, А.А. Перех, С.Н. Станишевский и др.

А.И. Аронович

А.И. Аронович

Перед отделом стояли задачи: разработка совместно с отраслевыми отделами института, а также самостоятельно новых конструкций взрывозащищенного электрооборудования для угольной, химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности; корректировка техдокументации по результатам промышленных испытаний для передачи в серийное производство и оказание заводам-изготовителям технической помощи.

Одной из первых разработок отдела стали жидкостные реостаты ВЖР-250 и ВЖР-350. Эти реостаты были созданы совместно со специалистами отдела электропривода. Следующей совместной разработкой стали взрывобезопасные ящики сопротивлений ЯСВ-40 для управления шахтными двигателями с фазным ротором для привода лебедок, подъемных машин и ленточных конвейеров.

Совместно со специалистами отдела электропривода был также разработан новый комплект взрывобезопасной аппаратуры для управления двигателями подъемных машин мощностью 250-350 кВт с применением жидкостных реостатов ВЖР и ящиков сопротивлений ЯСВ. Этот комплект был отмечен дипломом ІІ степени и бронзовой медалью ВДНХ СССР. В дальнейшем проводились работы по созданию комплектов электрооборудования для дистанционного и автоматического управления шахтными подъемными установками. Для этих целей были разработаны конструкции регуляторов давления – электропневматического ЭРДП и электрогидравлического ВЭРДТ, механического преобразователя частоты МПЧ-150А и др.

Совместно со специалистами отдела высоковольтных аппаратов создавались малогабаритные высоковольтные аппараты, предназначенные для замены устаревших и громоздких реверсоров на подъемных установках, другое более совершенное оборудование.

К концу первого десятилетия деятельности института отдел полностью сформировался и приступил к разработке комплектов электрооборудования для взрывозащищенных электропогрузчиков ЭПВ и объектов специального назначения, а также редукторных двигателей ВАОР и ВАОРА.

С.С. Недосеков

С.С. Недосеков

В июне 1957 г. была создана лаборатория взрывобезопасных магнитных пускателей и фидерных автоматов под руководством Г.Ф. Тимошкина в составе С.С. Недосекова, Д.И. Збицкого и П.Я. Вычигиной. В дальнейшем организовывались группы и лаборатории по другим направлениям, а в октябре 1960 г. был создан отдел взрывозащищенных электрических аппаратов во главе с С.С. Недосековым в составе более 30 сотрудников. В 1961 г. в структуру отдела входили лаборатории коммутационных аппаратов (В.М. Гетманенко), реле и средств защиты (Я.С. Риман), а также проектно-конструкторский сектор (В.М. Фарович). Впоследствии в его структуру добавилось еще две лаборатории – комплексных аппаратов и общих испытаний.

Главной задачей отдела стали работы по усовершенствованию существующих и созданию новых конструкций взрывозащищенных низковольтных аппаратов для угольной, химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности. Выполняя эту задачу, сотрудники отдела в период с 1958 по 1962 г.г. разработали и внедрили в производство целый ряд новшеств, а также провели множество исследований. В ближайшие годы на базе этих исследований были разработаны:

- единая серия взрывобезопасных пускателей ПВИ, ПВИР на напряжение 660 В и токи 25, 63, 125, 250 А;

- единая серия пускателей ПРН в рудничном нормальном исполнении на напряжение 380 В и токи 25, 63, 125 и 250 А;

- магнитные станции МСВ (для угледобывающих комплексов КМ-87), МСВС (для струговой установки УСБ-2М), МСВК (для ленточных конвейеров КРУ-260 и КРУ-350);

- переключатели полюсов ППВ (магнитные пускатели на токи 25, 63, 125 А) для управления многоскоростными электродвигателями.

Совместно с ленинградским филиалом ВНИИЭМ были проведены испытания и доводка контакторов серии КТУ, используемых во взрывобезопасных низковольтных аппаратах. Разработано устройство максимальной защиты УМЗ, а также датчик-термореле ДТР-3 для защиты от перегрева обмоток электродвигателей и трансформаторов.

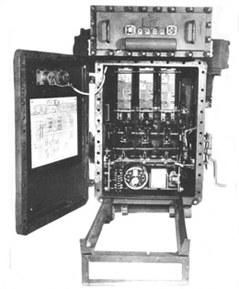

Взрывобезопасная магнитная

Взрывобезопасная магнитнаястанция управления МСВ

В 1966 г. специалистами отдела были разработаны магнитные станции управления для породопогрузочных машин ППН-2 и 2ППН-5, станция управления МСВА для автоматизированного угледобывающего комплекса КМ-87А, а также комплект пусковой аппаратуры управления и контроля ленточного конвейера 2Л-120 В и ряд других аппаратов и устройств.

Спустя 10 лет после своего создания специалисты отдела приступили к разработкам серии взрывобезопасных автоматических выключателей на токи 100-600 А на базе выключателей А3700; аппаратуры для системы быстродействующего отключения с целью повышения безопасности электрификации шахт с пластами крутого падения, опасными по внезапным выбросам; единой серии взрывозащищенных кнопочных постов управления в исполнении РВ и ВЗГ; магнитных пускателей на токи 16 и 400 А и контакторов к ним; максимально-токовой защиты для высоковольтных шахтных сетей.

Большой вклад в развитие низковольтного взрывозащищенного электроаппаратостроения внесли С.С. Недосеков, В.С. Дзюбан, А.П. Полторак, Я.С. Риман, В.М. Фарович, Г.Г. Гаргала, В.И. Кошман, В.К. Житников, В.Д. Оборотов, Л.П. Абара, Ф.И. Кукенко, В.Н. Станишевский, А.Д. Сажин, В.П. Шаповалов, А.И. Аронович, А.А. Перех, П.В. Камшицкий, В.А. Куковаченко, И.И. Иващик, В.П. Петриченко, В.Н. Савицкий и др.

Начало отдела относится к 1957 г., когда была организована лаборатория высоковольтных масляных и сухих аппаратов. Ее начальником был назначен Г.Ф. Тимошкин, а спустя два года А.М. Убийко. После смены руководства лаборатория была включена в состав отдела электропривода, специалисты которого занимались научными исследованиями и конструкторскими разработками малогабаритного высоковольтного контактора и реверсора для шахтных и рудничных подъемных машин. В лаборатории был создан сетевой стенд для коммутационных исследований и испытаний.

Значительный вклад в становление отдела внесли А.М. Убийко, А.Д. Рывкинд, Р.С. Середа, И.П. Семенов, В.Е. Сергиенко, Н.И. Погребняк и другие.

Взрывобезопасная ячейка

Взрывобезопасная ячейкатипа ЯВ-6400

Отдел начал проводить исследования существующих отечественных и зарубежных высоковольтных аппаратов, изучать их конструкции, режим работы и требования к ним. В 1963 г. лаборатория была реорганизована в отдел высоковольтных аппаратов. Спустя четыре года в его составе функционировали уже три лаборатории – высоковольтных аппаратов, средств управления, разрывных мощностей и проектно-конструкторский сектор.

Основной задачей отдела стало: исследование и создание высоковольтной аппаратуры для шахтных сетей и подстанций; мощных стационарных установок (подъемных, магистральных, ленточных конвейеров, вентиляторов, насосов, углесосов), а также для нефтебуровых установок.

В начале 60-х годов прошлого века были разработаны и внедрены малогабаритные высоковольтные контакторы КВМ и реверсоры РВМ на токи 150 и 400 А и напряжения 6 кВ. Это позволило снять с производства устаревшие и громоздкие реверсоры КТР-6200 и управлять асинхронными двигателями с фазным ротором мощностью до 4000 кВт. По заказу нефтяников был создан контактор КВМ-400/30 для комплектных распредустройств нефтебуровых установок.

Проводились исследования и разработка воздушного выключателя ВС-6400 на ток 400 А и напряжение 6 кВ, а также аппаратов с бездуговой коммутацией силовых цепей напряжением 660 В и 6 кВ. К десятилетию института специалистами отдела были созданы и испытаны пускатель ПВВ-6160, реверсор РВВ-6160 и ячейка ЯВ-6400 во взрывобезопасном исполнении.

В 1957 г. в составе отдела низковольтных аппаратов была образована лаборатория шахтных трансформаторов и подстанций. Спустя год она превратилась в самостоятельное подразделение, а спустя три года преобразована в отдел, который занимался исследованием и разработкой шахтных подстанций с кварцевым заполнением трансформаторов. Руководил этой работой лично директор института В.А. Хорунжий. В 1960 г. в составе отдела был организована конструкторская группа во главе с А.И. Кубраком, который в 1961 г. возглавил весь отдел.

А.И. Плетнев

А.И. Плетнев

К 1962 г. специалистами отдела были разработаны и испытаны передвижные трансформаторные подстанции ТКШВП мощностью 135, 180, 240, 320 кВ·А и трансформаторы мощностью 75, 100 кВ·А, которые имели кварцевое заполнение и бумажно-бакелитовую изоляцию обмоток. Внедрение этих подстанций и трансформаторов взамен находящихся в эксплуатации в шахтах пожаро- и взрывоопасных масляных трансформаторов ТМШ позволило резко повысить уровень безопасности и осуществить глубокий ввод высокого напряжения непосредственно к подземным потребителям электроэнергии.

В 1963 г. сотрудники отдела начали исследование трансформаторов с литой изоляцией, с испарительным охлаждением, а также работы по созданию взрывозащищенных трансформаторов для химической и нефтегазовой отраслей промышленности.

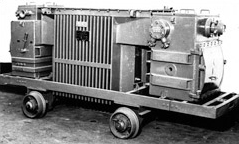

ТКШВП

ТКШВП

К десятилетию института Донецким энергозаводом была изготовлена первая партия подстанций новой серии ТКШВПС с трансформаторами на изоляции из стеклопластиков мощностью 200 и 250 кВ·А, а ОЭЗ – мощностью 160 и 320 кВ·А. Они прошли успешные промышленные испытания на шахтах Донбасса. Подстанция с изоляцией трансформатора из стеклопластика в 1965 г. экспонировалась на ВДНХ СССР и была отмечена бронзовой медалью.

В 1965 г. в связи с переходом А.И. Кубрака на должность заместителя директора института по научной работе отдел возглавил А.И. Плетнев. В структуру отдела входили лаборатории – шахтных подстанций и специальных трансформаторов, а также сектор проектирования. Специалисты отдела проводили работы по созданию шахтных тяговых подстанций на кремниевых вентилях, исследования трансформаторов с литой изоляцией обмоток, быстроиспаряющихся жидкостей для охлаждения обмоток взрывозащищенных трансформаторов.

Создан в 1961 г. во главе с М.М. Ковалевским и первоначально состоял из двух лабораторий – электронной автоматики и электроавтоматики, а также сектора проектирования. Основной задачей отдела являлось создание новой аппаратуры и средств автоматизации технологических процессов в отраслях промышленности со взрывоопасными средами. Весомый вклад в создание и развитие нового отдела внесли В.В. Верменский, А.А. Галибин, А.К. Грошев, Р.М. Лазебник, Г.И. Мельник, В.И. Кочубей, И.И. Шульц и др.

М.М. Ковалевский

М.М. Ковалевский

В первые годы деятельности отделом были выполнены работы по автоматизации различных технологических процессов на угольных, машиностроительных, коксохимических и нефтегазовых предприятиях и созданию комплектов взрывозащищенной электроаппаратуры, автоматики.

К десятилетию института специалистами отдела были созданы: искробезопасные посты автоматического контроля и управления электроприводами и задвижками на химических предприятиях; разработаны искробезопасные лампы и табло; комплект взрывозащищенной электроаппаратуры для дозирующих устройств, предназначенных для работы в автоматических линиях химических производств; искробезопасный прибор контроля температуры обмотки статора крупных электрических машин; клапан для продувки мощных электродвигателей.

Одновременно были начаты крупные работы по автоматизации стационарных подземных холодильных установок и шахтных кондиционеров в глубоких шахтах, а также установки беспламенного взрывания угля и породы в шахтах опасных по внезапным выбросам.

Большой объем работ выполнялся и по так называемой закрытой тематике, в рамках которой создавалась уникальная аппаратура, использовавшаяся в космической технике. Эти работы проводили Р.М. Лазебник, Г.И. Мельник, Ж.Я. Айдарова, Е.А. Царева, А.К. Грошев.

Н.Т. Шевченко

Н.Т. Шевченко

В 1962 г. отдел состоял уже из 34 сотрудников. Техдокументация практически на все новые изделия, разработанные отраслевыми отделами института, проходила технологическую проработку в этом отделе. По мере развития экспериментального производства института специалисты отдела разрабатывали всю технологическую документацию для изготовления опытных образцов; проектировали технологическую оснастку; осуществляли контроль над ее изготовлением; определяли технологические маршруты, материальные и трудовые затраты; готовили инженерно-технические кадры для опытно-экспериментального завода (ОЭЗ).

В 1963 г. экспериментальной мастерской при участии технологического отдела были изготовлены опытные образцы:

- взрывобезопасных двигателей единой серии ВАО до 9 габарита, из которых 2-5 габариты изготовлены также во фланцевом и лебедочном исполнении;

- контакторов КТУ-1, -2,-3,-4 для новой серии пускателей;

- взрывобезопасного пускателя ПВИ-4;

- электрогидравлических регуляторов ВЭРДГ и электропневматических ЭРДП для шахтных подъемных машин;

- взрывобезопасных жидкостных реостатов ВЖР-250, ВЖР-350 и ящиков сопротивления ЯСВ-40;

- высоковольтных контакторов КВМ и реверсоров РВМ на токи 150 и 400 А;

- взрывобезопасных электромагнитных фрикционных муфт ВЭМ-100 и ВЭМ-400 и др.

В 1963 г. из технологического отдела в создаваемый ОЭЗ было переведено 22 конструктора и технолога, что позволило заводу быстрее подобрать кадры и организовать производство.

Э.И. Брайнин

Э.И. Брайнин

В связи с переходом Н.Т. Шевченко на должность главного инженера института в 1965 г. технологический отдел возглавил А.Я. Шевченко, имеющий большой опыт производственника и технолога. В составе отдела была организована лаборатория металлофизики во главе с кандидатом технических наук Э.И. Брайниным.

Совместно с отделом электроизоляции специалисты-технологи работали над созданием литой изоляции взрывобезопасного электрооборудования на основе эпоксидных компаундов и разработкой технологических регламентов на пропитку лаками разных марок и сушку обмоток взрывобезопасных электродвигателей.

Лаборатория металлофизики проводила исследования и давала рекомендации по применению электротехнических сталей, их термической обработке, методам антикоррозийных покрытий, креплению контактов и контактодержателей и ряд др. Специалистами лаборатории были созданы дефектоскопы для контроля качества заливки алюминием роторной клетки асинхронных электродвигателей и для контроля качества припайки контактов к контактодержателям.

Большой вклад в становление и развитие опытно-технологических работ внесли В.К. Каленый, А.А. Понякин, В.А. Лейтман, Н.В. Марченко и др.

В 1962 г. была создана лаборатория электроизоляции, которую возглавил Б.П. Зернов. Ее ядро составили сотрудники, ранее работавшие в лаборатории электроизоляционной защиты отдела взрывобезопасности, имевшие к этому времени достаточно большой опыт работы. Основными задачами лаборатории были исследования и разработки изоляции для обмоток электродвигателей угольных комбайнов и кварценаполненных трансформаторов, технологии ее изготовления, исследование нагревостойкости и ряд других.

Б.П. Зернов

Б.П. Зернов

В течение первого года существования лаборатории ее специалистами была разработана изоляция обмоток электродвигателей ЭКВ с водяным охлаждением для угольных комбайнов и технология ее изготовления. Эксплуатационные испытания в шахтах показали более высокое ее качество по сравнению с ранее применявшейся.

В 1964 г. были завершены исследования изоляции кварценаполненных трансформаторов шахтных подстанций, подтвердившие возможность длительной их эксплуатации при проектных нагрузках, а также определившие сроки службы изоляции при изменении нагрузки.

Была проведена работа по повышению качества дугогасительных камер коммутационных аппаратов из керамики КДИ-2 в условиях воздействия повышенной влажности (совместно со Славянским керамико-изоляторным комбинатом); по герметизации обмоток при помощи термореактивных компаундов на основе полиэфирных и эпоксидных смол (для измерительных трансформаторов шахтных пускателей).

В 1965 г. лаборатория была реорганизована в отдел электрической изоляции во главе с Б.П. Зерновым. В его развитие большой вклад внесли В.Г. Кирикиас, Ф.В. Лукьянова, В.П. Хархота, Е.П. Цингарелли, Н.П. Тарабанов и др. В отдел также влились лаборатории: электроизоляции и химико-аналитическая. В результате поле деятельности нового отдела стало значительно шире. Его специалисты продолжили исследования и разработки в области электроизоляционной техники и конструкций, а также испытания электродвигателей на химическую стойкость.

К десятилетию института специалисты отдела приступили к созданию электроизоляции для обмоток двигателей новой единой серии ВАО мощностью от 100 до 1000 кВт, литой изоляции для электродвигателей угольных комбайнов, нагревостойкой изоляции для трансформаторов шахтных подстанций.

Служба стандартизации института зародилась в виде группы нормоконтроля и выдачи обозначений в составе конструкторского отдела, организованного в 1958 г.

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР №562 от 26 мая 1960 г. на Гипронисэлектрошахт были возложены обязанности базовой организации по стандартизации и нормализации взрывозащищенного электрооборудования. В связи с этим в октябре 1961 г. был создан отдел нормализации и стандартизации, который возглавил Ф.М. Аккерман. В компетенцию вновь созданного отдела вошли вопросы развития комплексных работ по стандартизации и нормализации взрывозащищенного электрооборудования, сокращения сроков разработки и освоения новых видов этого электрооборудования, повышения его качества и снижения себестоимости.

В состав отдела вошли группы отраслевой нормализации и унификации, нормоконтроля и внутриинституской нормализации, а также исследовательская лаборатория. Весомый вклад в развитие отдела внесли А.Г. Арнополин, Ф.М. Аккерман, М.И. Пащенко, Г.Ю. Пятецкий, Ю.А. Березной, Б.П. Рыбко и др.

В период с 1962 по 1966 г.г. ведущим направлением для специалистов отдела стала разработка отраслевых нормалей на узлы и детали взрывозащищенного электрооборудования. Были разработаны отраслевые нормали на основные типовые элементы и конструкции (зажимы заземления, элементы крепления крышек и корпусов, кабельные вводы и др.). Все эти нормали были внедрены на заводах-изготовителях взрывозащищенного электрооборудования.

Специалисты отдела занимались разработкой проектов стандартов, согласовывали проекты стандартов и нормалей, разработанных другими организациями, осуществляли контроль за внедрением и соблюдением государственных и отраслевых стандартов, нормалей и технических условий на предприятиях, проектирующих и изготавливающих взрывозащищенное электрооборудование. Отдел проводил также работу в области международной стандартизации по линии ИСО МЭК и СЭВ, осуществлял методическое руководство по стандартизации и нормализации в подотрасли взрывозащищенного электрооборудования.

Отдел перспективного развития отрасли и технико-экономических

В 1959 г. в институте был создан сектор технико-экономических исследований, который возглавила Л.Г. Цыба. Его основной задачей стала технико-экономическое обоснование новых разработок института. Спустя два года сектор был реорганизован в отдел во главе с А.П. Литвиновым.

Л.Г. Цыба

Л.Г. Цыба

Среди основных задач отдела можно назвать следующие: определение перспективной потребности в основных видах взрывозащищенного электрооборудования; определение экономической эффективности новых видов этого электрооборудования; изучение эксплуатационных свойств взрывозащищенного электрооборудования и разработка справочных и нормативных материалов по этому вопросу; систематизация выполненных отделами института, а также другими организациями и предприятиями работ по технико-экономическому обоснованию новой техники и ряд др.

На первом этапе специалистами отдела была проведена работа по определению номенклатуры и перспективной потребности в основных видах взрывозащищенного электрооборудования, применяемых в угольной, химической и нефтегазовой отраслях промышленности. Проводились и расчеты экономической эффективности типажа взрывозащищенных двигателей единой серии мощностью до 100 кВт, стоимости взрывозащищенных двигателей мощностью от 100 до 1000 кВт, а также технико-экономического уровня предприятий, изготавливающих такое электрооборудование.

Отдел ежегодно издавал справочник, включающий в себя основные показатели работы 18 предприятий электротехнической промышленности.

Совместно с Донецким энергозаводом и отделом надежности института были проведены исследования по определению межремонтных периодов и анализ стоимости ремонтов взрывобезопасных и врубово-комбайновых двигателей. Проводились разработки новых оптовых цен на электродвигатели как взрывобезопасные, так и врубово-комбайновые.

На первом этапе деятельности института основное внимание при разработке изделий взрывозащищенного и рудничного электрооборудования уделялось улучшению его функциональных параметров и характеристик. И лишь пятилетие спустя, после того, как новые изделия прошли промышленную эксплуатацию и были выявлены их недостатки в части надежности и долговечности, встал вопрос об обеспечении их надежности.

Среди тех, кто первым стал заниматься проблемами надежности взрывозащищенного электрооборудования – Е.И. Антонов, В.Д. Главный, Р.Г. Голубев (отдел электрических машин); М.И. Постернак (отдел низковольтных аппаратов), Л.В. Игнатьев (отдел технико-экономических исследований).

Б.Н. Ванеев

Б.Н. Ванеев

Был собран солидный статистический материал о надежности двигателей старых серий в эксплуатации, проведена дефектация сотен двигателей при их ремонте на Донецком энергозаводе. Назрела необходимость создания в институте подразделения по надежности. И в феврале 1963 г. такое подразделение было создано. Им стала лаборатория надежности, которую возглавил первоначально Э.И. Брайнин, а затем Б.В. Леушкин. В июле 1964 г. на базе этой лаборатории создан отдел во главе с М.И. Постернаком, а в марте следующего года в его состав была включена также часть лаборатории элементов электрических машин (Р.Б. Горобцов), коллектив которой имел к тому времени небольшой опыт работы в области надежности электродвигателей.

Сотрудники отдела были пионерами в своем направлении. Целеустремленность, жажда познания, энтузиазм помогли им разработать метод борьбы с образованием конденсата в комбайновых двигателях с водяным охлаждением (Р.Г. Голубев), испытать на надежность комбайновые двигатели ЭДКО4 и ЭКВ4 с различными конструкциями кремнийорганической изоляции (В.Д. Главный), создать методику оценки качества двигателей по интегральному показателю (Б.Н. Ванеев). Разработанная отделом методика сбора и статистической обработки эксплуатационной информации была утверждена в качестве первого отраслевого нормативного документа по надежности взрывозащищенного и рудничного электрооборудования.

М.И. Великая

М.И. Великая

В июне 1957 г. заведующим НТБ был назначен Д.П. Маляренко. Вместе с М.М. Ковалевским он был командирован в Москву и привез оттуда на грузовой машине остатки библиотечного фонда из расформированного Минэлектротехпрома. Позже были просмотрены обменные фонды ГПНТБ СССР, Научной библиотеки им. М.Горького, МГУ им. Ломоносова, Политехнического музея, издательств «Машиностроение» и «Энергоиздат» и приобретена необходимая литература. Например, комплекты журналов «Электричество» с 1923 г., «Вестник электропромышленности» с 1930 г., «Промэнергетика» с 1949 г., а также большое количество книг необходимого профиля. В результате этих плодотворных поисков был создан единственный в Донбассе уникальный фонд электротехнической литературы, которым и поныне широко пользуются сотрудники института, а также других предприятий и организаций.

В 1957 г. в НТБ пришли А.А. Романенко и С.П. Ерыш (Сарбаш), а позднее Р.И. Кубрак, В.С. Шилова, Л.М. Позднякова, А.Т. Нестерова. В 1959 г. НТБ возглавила М.И. Великая.

Руководство института высоко оценило работу этого структурного подразделения и оказывало всяческую поддержку. Библиотечный фонд систематически пополнялся новыми техническими изданиями, справочниками, словарями, патентами, отечественной и зарубежной научно-технической периодикой. Библиотека регулярно получала труды таких ведущих институтов страны, как ВНИИЭМ, ВНИИМаш, ГОСИНТИ, ЦНИИПИ и др. Кроме собственно постоянно растущего фонда библиотека использовала по межбиблиотечному абонементу фонды других крупнейших НТБ страны.

В 1961 г. НТБ было предоставлено постоянное помещение, где расположились книгохранилище, читальный зал и служебные кабинеты сотрудников библиотеки.

Спустя десять лет после своего создания справочно-информационный фонд НТБ насчитывал уже более 108 тыс. книг и журналов.

Д.П. Маляренко

Д.П. Маляренко

В 1959 г. при техотделе института был организован сектор НТИ, который возглавил Д.П. Маляренко. Его сотрудники занимались поиском и аналитико-синтетической обработкой информации, а также подготовкой экспонатов для ВДНХ СССР и УССР.

В связи с расширением своих функций в 1961 г. сектор был реорганизован в отдел НТИ во главе с В.И. Светловской. В его структуру входили следующие группы: информации, пропаганды и выставок, переводов, редакционно-издательская. В ОНТИ стали работать Л.А. Гриненко, З.А. Деньтел, М.Ф. Зайцева (Дидковская), Д.П. Маляренко, Т.И. Смищенко.

В 1960 г. на ВДНХ СССР были представлены: двигатели серии АСВ (в 1961 г. удостоены Золотой медали ВДНХ СССР), электропневматический и электрогидравлический регуляторы ЭРДП и ВЭРДГ. Из года в год увеличивался объем переводов научно-технических статей и каталогов инофирм с английского и немецкого языков на русский.

Редакционно-издательская группа осуществляла подготовку научно-технических статей к выпуску первого сборника научных трудов института, который вышел в свет в 1964 г. А к 10-летию института было издано уже 5 сборников трудов, а его сотрудниками издано свыше 30 книг, брошюр, справочников и около 500 статей.

В 1970 г. ОНТИ и НТБ слиты в единый отдел информации во главе с И.Н. Маловичко.

В 1957 г. была создана экспериментальная мастерская, которая располагалась в подвальном помещении временного здания института на пр. Б. Хмельницкого, 32. В числе первых ее работников, внесших достойный вклад в развитие экспериментальной базы института, были Н.П. Борзенко, В.К. Голяк, А.Г. Ермаков, Г.Д. Корохов, В.П. Лавринович и др.

В.К. Суков

В.К. Суков

На первом этапе она располагала восемью металлорежущими станками, прессом усилием в 25 тонн и двумя сварочными аппаратами. Возглавил мастерскую В.К. Суков. Ее задачей в тот период было изготовление макетных и опытных образцов электрических машин и аппаратов для проверки теоретических и конструкторских разработок отделов института. В 1960 г. мастерская была переведена в новое помещение по ул. Реакторной, 17 и была значительно усилена новым оборудованием. Что позволило с 1958 по 1963 г.г. изготовить опытные образцы взрывобезопасных двигателей серий ВАО и АСВ, контакторов, взрывобезопасных жидкостных реостатов и других аппаратов и приборов. Были выполнены работы по изготовлению макетов узлов взрывозащиты для оболочек взрывобезопасного электрооборудования, для отдела взрывобезопасности, по изготовлению и монтажу оборудования для лабораторий института.

Идея создания экспериментального производства при институте оправдала себя полностью, т.к. позволила резко сократить затраты времени и средств на изготовление опытных и макетных образцов разрабатываемых электроаппаратов, оснастить ряд лабораторий нестандартным оборудованием и испытательными стендами.

В связи с увеличением объема работ и расширением номенклатуры выпускаемых изделий в соответствии с приказом председателя Госкомитета по топливной промышленности при Госплане СССР № 389 от 14 декабря 1962 г. экспериментальная мастерская была реорганизована в опытно-экспериментальный завод, который возглавил М.Я. Андриенко. В его структуру вошли: механосборочный, инструментальный и ремонтно-механический цеха и отделы – технический, планово-производственный, энерго-механический, материально-технического снабжения, технического контроля, бухгалтерия. В период организации завода большую помощь ему оказал технологический отдел института.

В организацию и развитие ОЭЗ внесли большой вклад директор М.Я. Андриенко, главный инженер В.П. Шаров, начальник механосборочного цеха В.Х. Бумажный, начальник инструментального цеха В.А. Белюга, начальник ремонтно-механического цеха В.Ф. Хиль и др.

Н.П. Суховерша

Н.П. Суховерша

С окончанием строительства в 1965 г. двух восемнадцатиметровых пролетов экспериментального корпуса завод получил возможность развернуть работу на участках: слесарно-сборочном, кузнечном, термическом, сварочном, заготовительном; организовать участок гидроиспытаний и испытательную станцию; значительно увеличить производственные площади инструментального и ремонтно-механического цехов; организовать складское хозяйство.

В 1964-66 г.г. ОЭЗ изготовил опытные образцы во взрывобезопасном исполнении. Среди них – шахтные трансформаторы с изоляцией на стеклопластиках ТКШВС-40/6, передвижные подстанции ТКШВПС мощностью 160, 250 и 320 кВ·А, электродвигатели с водяным охлаждением ЭКВ и ВАЖТ и мощностью свыше 100 кВт, магнитные станции МСВ, МСВС и МСВК для управления двигателями угледобывающих комплексов струговых установок и магистральных конвейеров, а также много другого оборудования и аппаратуры.

Нестандартное оборудование и технологическую оснастку для заводов-изготовителей ВиРЭ выпускал ОЭЗ ВНИИВЭ. Большой вклад в техническое перевооружение заводов ДонНПО внесли работники ОЭЗ В.В. Смирнов, Е.П. Бабкин, Г.Н. Мельник, Г.В. Тимченко, Г.С. Антонов, Р.Г. Беспалов, Н.П. Суховерша, В.К. Черкашин, В.П. Лавринович, В.Н. Забазнов, А.В. Гольдберг и др., а также рабочие: С.В. Абрамов, А.А. Давыдов, С.Г. Дрыжак, В.А. Скляков, Н.Н. Дудко, В.И. Бабкин, В.Я. Сардановский, Г.Н. Багиров, С.П. Скляров, В.Я. Кочубеев и др.

Повышение технического уровня и эффективности производства заводов ДонНПО позволило систематически снижать трудоемкость изготовления изделий, увеличивать объемы производства без увеличения численности работающих, обеспечивать повышение качества, надежности и конкурентоспособности выпускаемых изделий.

Развивая производственные и научные связи с предприятиями и организациями угольной, химической, нефтяной и газовой промышленности отделы института из года в год успешно выполняли тематические планы, внедряя все больше новых эффективных разработок. Их актуальность подтверждается тем, что уже за первые десять лет деятельности объем выполняемых институтом работ вырос в 50 раз (с 66,2 тыс. руб. в 1957 г. до 3 млн. 290 тыс. руб. в 1967 г.). В общей тематике института удельный вес разработок для угольной промышленности составил 60-65 %.

Вот лишь несколько важнейших разработок того периода, способствовавших техническому прогрессу, прежде всего, в угледобывающей отрасли. Лучшие из них представлялись в экспозициях павильона «Электротехника» ВДНХ СССР:

- двигатели серии АСВ для привода запорной арматуры мощностью от 0,18 до 7,5 кВт (Тираспольский «Электромаш»). В 1961 г. разработка удостоена двух серебряных и двух бронзовых медалей ВДНХ СССР (А.Ф. Панкратьев, В.А. Репин, М.Е. Поволоцкий, Ю.И. Дмитренко и др.);

- ряд типоразмеров комбайновых двигателей ЭКВ с водяным охлаждением (Первомайский завод им. К. Маркса). В 1964 г. эта разработка удостоена диплома ІІ-й степени и серебряной медали ВДНХ СССР (А.А. Зак, Ю.И. Дмитренко, Л.Б. Ландкоф и др.);

- комплект аппаратуры для управления двигателями подземных лебедок и малых подъемных машин напряжением 660 В и мощностью 250 кВт (Первомайский завод им. К. Маркса). В 1964 г. эта разработка удостоена диплома ІІ-й степени и бронзовой медали ВДНХ СССР (М.Н. Василевский, А.И. Аронович, С.М. Тов, П.П. Бацылев и др.);

- двигатели серии ВАО мощностью от 0,27 до 100 кВт (Тираспольский «Электромаш», Новокаховский электромашиностроительный завод, Кемеровский «Кузбассэлектромотор»). В 1965 г. эта разработка была удостоена диплома І-й степени и золотой медали ВДНХ СССР (А.Ф. Панкратьев, М.Е. Поволоцкий, Н.Н. Волковой, В.В. Каика, Е.Б. Ковалев, Н.П. Бачурихин, В.Ф. Горягин, К.Д. Макаров и др.);

- аппаратура управления и аккумуляторные батареи для электропогрузчика ЭПВ-1 (Калининградский вагоностроительный завод). В 1965 г. эта разработка удостоена серебряной медали ВДНХ СССР (А.И. Аронович, А.В. Борисов, М.Ф. Вертелецкий, П.П. Бацылев и др.);

- передвижные трансформаторные подстанции с кварценаполненными трансформаторами серии ТКШВП мощностью 135, 180, 240 и 320 кВ·А и трансформаторы ТКШВ мощностью 75 и 100 кВ·А, а также новая серия подстанций ТКШВПС на изоляции из стеклопластиков мощностью 160, 200, 250 и 320 кВ·А (Донецкий энергозавод). В 1966 г. последняя удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР (В.А. Хорунжий, А.И. Кубрак, А.И. Плетнев, В.В. Шилов, И.И. Зайцев и др.).

Лучшие из разработок института получили три диплома, а 28 сотрудников были отмечены медалями главной выставки страны. Экономисты подсчитали: за десять лет своей деятельности институт затратил на исследования и разработку новшеств 19,2 млн. руб., а экономический эффект от их внедрения только за один год составил 21,3 млн. руб.

ЭКВ4-185

ЭКВ4-185

Институт стал выполнять функцию головного в отрасли по координации работ всех организаций и предприятий страны в области взрывозащищенного электрооборудования. Здесь регулярно проводились отраслевые совещания и конференции. Специалисты института проводят работы по определению перспективной потребности в основных видах взрывозащищенного электрооборудования, определению целесообразности создания и освоения новых изделий, обоснованию их экономической эффективности.

Взрывозащищенный двигатель

Взрывозащищенный двигательВАО2 низкого напряжения

Созданное специалистами института электрооборудование для угольной промышленности позволило решить проблему перевода шахтных участковых электросетей с напряжением 380 В на 660. По требованию угольщиков в институте были начаты исследования по подготовке электрификации шахт с крутопадающими пластами, опасными по внезапным выбросам, а также по созданию электрооборудования для высокопроизводительных очистных комплексов на повышенное напряжение 1140 В.

Взрывозащищенный двигатель

Взрывозащищенный двигательВАО2 высокого напряжения

Являясь единственным в стране комплексным институтом по созданию взрывозащищенного и рудничного электрооборудования Гипронисэлектрошахт вносит главный вклад в решение этой проблемы, обеспечивая вместе с другими отраслевыми институтами и заводами-изготовителями научно-технический прогресс в своей отрасли. Крупные комплексные работы, как правило, выполняются в тесной связи с головными НИИ электропромышленности и других отраслей, заводами-изготовителями. Налажены деловые и творческие связи с крупнейшими институтами страны, среди которых: ВЭИ им. В.И. Ленина, ВНИИЭМ, ВНИИЭлектропривод, ВНИИЭлектроаппарат, ИГД им. А.А. Скочинского, МакНИИ, ВостНИИ; заводами: Торезским электротехническим, Первомайским им. К. Маркса, Донецким энергозаводом, Тираспольским «Электромашем», Новокаховским электромашиностроительным, Кемеровским «Кузбассэлектромотор», Ясиноватским машзаводом, Донецким машзаводом им. ЛКУ, Конотопским «Красный металлист» и др.

В марте 1967 г. было утверждено новое положение об институте, в котором сформулированы его основные задачи. Исходя из них институт специализируется на создании: серий асинхронных двигателей мощностью до 2000 кВт; серий шахтных трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций мощностью до 1200 кВ/А и преобразовательных подстанций на полупроводниковых выпрямителях на токи до 1000 А и напряжение до 800 В; низковольтной аппаратуры управления породопогрузочными машинами, угледобывающими и проходческими комплексами; высоковольтных безмасляных распредустройств на 6000 В и коммутационных аппаратов; аппаратуры, средств автоматизации, а также спецаппаратуры для испытаний и др.

Кроме того, исследуются и разрабатываются электроприводы для машин и механизмов горной промышленности, создаются средства взрыво- и искрозащиты электрооборудования. В этом направлении институт имеет хорошие заделы: ведутся работы по созданию комплекта электрооборудования для ряда проходческих комбайнов, проведены испытания приводов со взрывобезопасными электромагнитными фрикционными муфтами, расширились возможности применения асинхронного привода и автоматизации горных машин, изготовлены и исследованы опытные образцы асинхронных регулируемых электроприводов для химической промышленности, проводятся также многие другие научные исследования.

В апреле 1967 г. в столице Донбасса было проведено ІІІ Всесоюзное совещание по взрывозащищенному электрооборудованию, в работе которого участвовали представители свыше ста заинтересованных предприятий и организаций. Выступавшие на нем представители производства и науки отметили необходимость разработки регулируемых электроприводов как основного направления развития привода на ближайшие годы. Итоговое решение совещания наряду с другими директивными документами легли в основу программы перспективных разработок института.

База отдыха «Рассвет»

База отдыха «Рассвет»

К десятилетию свой деятельности Гипронисэлектрошахт сформировался в крупный научно-технический и госконтрольный центр по взрывозащищенному и рудничному электрооборудованию, известный далеко за пределами страны. Его коллектив вырос до 1866 сотрудников. Всего десять лет – и на месте пустыря вырос утопающий в зелени научный городок. В его структуру вошли не только научно-производственные здания и сооружения, лаборатории, опытно-экспериментальный завод, но и жилые дома, два детских садика, две базы отдыха – в Урзуфе и Щурово.

ВНИИВЭ – головной научно-технический центр по взрывозащищенному

С каждым годом институт своими новаторскими разработками завоевывал все больший авторитет как в стране, так и за ее пределами. Роль работающих здесь ученых и инженеров в укреплении связи науки с производством ярко иллюстрирует пример преобразования в 1966-67 г.г. донецкой шахты «Октябрьская» в образцово-показательное предприятие угольной промышленности, которое было приурочено к открытию в августе 1967 г. в Москве V горного конгресса.

На институт была возложена ответственность за координацию работы ряда других институтов и предприятий в оснащении шахты новейшими видами взрывозащищенного электрооборудования (магнитными станциями и трансформаторами для энергопоезда, электроприводами магистральных конвейеров, комплектом аппаратуры автоматизации скипового подъема и др.). И с этой задачей сотрудники института успешно справились. Специалисты и участники V горного конгресса, посетившие шахту Октябрьскую, и очень высоко оценили ее новое электрооборудование.

В ноябре 1968 г. институт понес тяжелую утрату – ушел из жизни его основатель и первый директор Валентин Алексеевич Хорунжий, внесший неоценимый вклад в становление и развитие нового научно-технического центра в сплочение коллектива ученых, инженеров и рабочих для решения важнейших научно-технических задач. В декабре 1968 г. Гипронисэлектрошахт был преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ВНИИВЭ) и выделен в головную организацию и научно-технический центр Минэлектротехпрома СССР с полным циклом работ по созданию указанного электрооборудования для различных отраслей народного хозяйства. Таким образом, был подведен итог расширения масштаба деятельности института, возрастания его научного потенциала и влияния на развитие взрывозащищенного и рудничного электрооборудования в нашей стране.

Лаборатория электропривода

Лаборатория электроприводаи электроснабжения

В 1969 г. ВНИИВЭ, как и вся электротехническая промышленность, перешел на новую систему планирования и финансирования исследований и разработок по картам заказ-нарядов. В этих картах был предусмотрен полный цикл работ – от исследований до внедрения изделия в серийное производство, причем включению работы в план предшествовал этап тщательного технико-экономического обоснования целесообразности ее выполнения. Такой порядок способствовал экономическому стимулированию новых разработок и исключению из их числа таких, которые не обеспечивали необходимого экономического эффекта при внедрении.

В течение восьмой пятилетки (1966-1970 г.г.) институт начал постепенно переходить от разработок локального характера, решающих частные задачи к комплексным темам, определяющим крупные актуальные проблемы. Это позволило сосредоточить основные силы на важнейших исследованиях и разработках, имеющих большое народно-хозяйственное значение. В этот период ВНИИВЭ передал для промышленного освоения 40 разработок с общим экономическим эффектом 50,6 млн. руб., выполнил 55 тем по исследованию и 20 по разработке нормативно-технической документации.

1 июня 1970 г. директором ВНИИВЭ был назначен начальник Энергомеханического управления Минуглепрома УССР, опытный организатор и ученый, кандидат технических наук Алексей Иванович Быков. Поддерживая лучшие традиции института, новый руководитель особое внимание уделял завершению его строительства и оснащению лабораторно-экспериментальной базы, рациональной организации и эффективности научных исследований и разработок.

Лаборатория трансформаторов

Лаборатория трансформаторов

В этот период ВНИИВЭ выполняет работы для различных отраслей народного хозяйства. Лабораториями института ведутся прикладные исследования, результаты которых широко используются в разработках по совершенствованию конструкций и повышению технико-экономических показателей как уже внедренных и серийно выпускаемых, так и создаваемых взрывозащищенных изделий.

В связи с малочисленностью конструкторских и технологических подразделений на заводах-изготовителях взрывозащищенного и рудничного электрооборудования сотрудники института выполняют также работы по проектированию оснастки и нестандартного оборудования, необходимого для серийного производства новых разработок. Это в некоторой степени сдерживало выполнение собственных перспективных разработок, однако от помощи заводам-смежникам институт все равно не отказывался.

В девятой пятилетке (1971-1975) перед институтом, ставшим головным в отрасли, были поставлены задачи значительного повышения эффективности собственных разработок и более жесткого контроля над качеством их изготовления на заводах электротехнической промышленности. В этот период ВНИИВЭ выполнял 18 комплексных тем совместно с 25 институтами, СКБ и заводами. Они предусматривали создание двигателей серии В и ВР мощностью до 110 кВт, серии ВАО мощностью до 2000 кВт, магнитных пускателей серии ПВИ, автоматических выключателей серии АВ, передвижных трансформаторов и подстанций, различных систем электропривода и другого оборудования. Одна наиболее крупная из этих тем, предусматривала разработку комплекса электрооборудования на напряжение 1140 В для высокопроизводительных добычных участков угольных шахт. В ее реализации участвовали 17 НИИ, 12 заводов и ряд профильных вузов страны.

Ежегодно коллектив ВНИИВЭ выполняет совместные работы и осуществляет координацию работ в среднем по 70 темам. В этих работах участвуют до 40 институтов и заводов электропромышленности, а также других отраслей. Кроме того, институт участвует в 40-45 комплексных работах по отраслевым планам других головных институтов электропромышленности.

Одним из ярких событий 1973 г. стала сдача в эксплуатацию нового лабораторного корпуса. Были введены в действие хорошо оснащенные машинный зал, лаборатории взрывобезопасности, электропривода и электроснабжения, надежности, высоковольтных и низковольтных аппаратов, электрических машин, а также вновь созданные лаборатории для испытания крупных высоковольтных двигателей мощностью свыше 400 кВт, для проведения климатических и механических испытаний, для испытаний в химических средах и др.

Все это значительно усилило экспериментальную базу института, позволило проводить исследования и испытания на более высоком техническом уровне, сокращая сроки разработки и внедрения новых изделий.

В этом же году была проведена структурная перестройка института. Были созданы два отделения: взрывобезопасных аппаратов, состоящее из трех отделов – низковольных аппаратов, высоковольтных аппаратов и конструкторского и электрических машин, состоящее из двух отделов электрических машин – исследовательского и конструкторского. Создан отдел электропривода и электроснабжения на базе двух существовавших отделов шахтного и горнорудного электропривода. Укреплены специалистами отделы надежности, технологический, электроизоляции. Созданы новые отделы – патентных исследований, вычислительной техники, подготовки средств исследований. Внедрены меры по совершенствованию работы всех остальных подразделений института. Проведенная структурная реорганизация способствовала специализации научных кадров, повышению технического уровня разработок, более быстрого их внедрения в производство.

Новые разработки института выпускались с учетом последних достижений науки и техники и практически не уступали аналогичным образцам ведущих зарубежных фирм, а в некоторых случаях даже превосходили их. Высокий уровень разработок объяснялся тем, что подавляющее их число было выполнено с использованием изобретений сотрудников института.

В целях ускорения разработок новых видов взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, освоения их производства для нужд угольной, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей народного хозяйства, а также поставок на экспорт в декабре 1976 г. было создано Донецкое научно-производственное объединение «Взрывозащищенное электрооборудование» (ДонНПО). В его состав вошли ВНИИВЭ и ОЭЗ, а также шесть заводов серийного производства, специализирующихся на выпуске низковольтных двигателей, трансформаторов и трансформаторных подстанций, высоковольтной и низковольтной аппаратуры. Позднее при ДонНПО была организована внешнеторговая фирма «Донимпекс». Объединение стало учредителем «Икар-банка» – одного из первых коммерческих банков в Украине.

ДонНПО начинает активно заниматься проблемами повышения качества, надежности и долговечности электрооборудования, созданием прогрессивных серий изделий их модификаций. Разрабатываются и выпускаются изделия с улучшенными технико-экономическими и потребительскими характеристиками, на принципиально новой элементной базе и технологии.

Пархоменко А.И., Гринько Н.К.,

Пархоменко А.И., Гринько Н.К.,Карась С.В., Ширнин И.Г., Савин Б.В.

8 марта 1980 г. скоропостижно скончался генеральный директор ДонНПО и директор ВНИИВЭ А.И. Быков. Спустя полгода на его место был назначен начальник энергомеханического управления Минуглепрома Украины, кандидат технических наук Александр Иванович Пархоменко.

В этот период по заданию Министерства электротехнической промышленности была разработана Комплексная научно-техническая программа (КНТП), позволившая проводить техническую политику в области создания и производства нового взрывозащищенного и рудничного электрооборудования. Основными направлениями этой программы стали: интенсификация систем охлаждения обмоток двигателей и трансформаторов; более широкое использование вакуумной и полупроводниковой техники, электроники, интегральных схем и микропроцессоров, новых эффективных электроизоляционных и конструкционных материалов; применение модульных принципов конструирования и блочности конструкций; повышение технического уровня производства за счет внедрения высокоэффективных технологических процессов и оборудования.

ДонНПО превращается в центр подотрасли по созданию и выпуску взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, а ВНИИВЭ – в научно-технический центр данной подотрасли. Институт осуществляет координацию работ более 40 организаций и предприятий, занимающихся разработкой и выпуском взрывозащищенного и рудничного электрооборудования.